Apprentissage théorique pour la pose correcte

de protections en rocher, dans des fissures et trous.

Pitons, coinceurs, friends (coinceurs à cames)

Introduction :

Pour l’Homme, fixer des ancrages dans la roche remonte à la nuit des temps ! Bien que soumis comme tout le monde à la gravité, les alpinistes ont mis du temps à faire évoluer le matériel !

On peut imaginer qu’en s’attaquant à des parois et des arêtes de plus en plus abruptes ils ont fini par vouloir s’accrocher de mieux en mieux !

Mais on peut également prendre le problème dans l’autre sens ! C’est peut-être l’évolution des techniques industrielles qui a permis l’évolution du matériel d’alpinisme ?

Toujours cette question récurrente : est-ce la poule qui fait l’œuf ou l’œuf qui fait la poule ?

Les premiers pitons font leur apparition au début du XXème siècle.

Les français, souvent particulièrement à la traine en matière d’évolution du matériel, utiliseront les pitons avec un peu de retard.

En 1932, Pierre Chevalier, découvre des pitons dans un refuge Italien. Son étonnement et sa curiosité sont tels qu’il en ramène des clichés pour ses camarades !

Rapidement les alpinistes prennent goût aux pitons, un des grands alpinistes des années 50 Georges Livanos dit « le Grec » plantera 25000 pitons dans sa carrière !

On retiendra sa célèbre citation : « mieux vaut un piton de plus, qu’un homme de moins…surtout si cet homme c’est moi !! »

A la fin des années 90, alors que les coinceurs et friends ont fait leur apparition depuis plusieurs décennies, l’utilisation des pitons n’est pas encore complètement marginalisée.

D’ailleurs Christophe Moulin dira : « mieux vaut un piton qui chante qu’une femme qui pleure » !

En effet, nous verrons pourquoi, dans certains cas les pitons restent indispensables !

Les pitons :

Le plus délicat est de trouver la taille de piton adaptée à la fissure, souvent l’idéal c’est que le piton rentre naturellement de la moitié ou des 2/3.

Ensuite la technique n’est pas très subtile : le taper, plus ou moins fort, et si possible profondément.

Même si l’emplacement a permis de bien enfoncer le piton, ce qui fait également sa résistance, c’est la qualité du rocher.

On comprendra aisément que les écailles, roches friables et autres blocs instables atténuent considérablement la solidité du piton.

Si votre piton n’est pas enfoncé complètement jusqu’à l’œil, vous pouvez le « cravater », ce qui signifie réduire le bras de levier, avec une cordelette ou une sangle.

S’il est trop enfoncé la cordelette sera nécessaire pour se servir de l’œil devenu non-mousquetonnable.

Si le trou ou la fissure sont trop large pour les modèles de pitons que vous avez sous la main, vous pouvez coupler les pitons, c’est-à-dire les mettre les uns sur les autres.

L’idée est de remplir l’espace manquant par un objet qui résiste bien à la compression, métal, bois, rocher.

Agressive Testing :

Pour tester un piton, un coinceur ou un friend ou toute autre protection de résistance aléatoire et délicate à évaluer, la méthode de l’agressive testing est intéressante.

Cette technique consiste à se vacher sur le point à tester, puis dans des limites raisonnables, notamment de ne pas se blesser le dos, de le solliciter violemment par des à-coups avec tout le poids de son corps.

Evidemment il faut absolument être contre-assuré, avec du mou pour ne pas fausser le test, mais par des points inarrachables.

Exemple : dans les rappels en montagne, on a parfois des doutes sur la résistance des ancrages sur lesquels on descend !!

Cette technique permet de tester alternativement les points puis d’imaginer plus sereinement que réunis par une triangulation pour travailler efficacement ensemble… la catastrophe tant redoutée ne se produira pas !

Remarques :

Sans parler des pitons extrêmes spécifiques à l’escalade artificielle, il existe plusieurs tailles de pitons.

Des plus fins aux plus larges : les extra-plats et les lames (knife-blade), les universels (lost-arrow), et les cornières (angles).

Les mini-bongs et bongs étant le plus souvent remplacés par les friends.

Dans le calcaire et les roches tendres, les pitons en acier blancs se déforment mieux ce qui peut améliorer leur tenue et ce qui abîme un peu moins le rocher.

Les pitons au bout pointu, débouchent plus facilement les corps qui obstruent le trou ou la fissure : racines, terre, neige, glace……

Pitons en place :

Il est souvent utile de retaper les pitons car avec le temps (gel/dégel, microséismes……..) ils ont tendance à sortir tout seul ! 2 remarques : si la fissure est bouchée ou l’emplacement mal choisi par les prédécesseurs les pitons auront beau être tapés et retapés à l’infini ils ne tiendront pas mieux !!

Attention les pitons en place peuvent être oxydés et donc très fragiles !

Récupérer un piton :

Taper alternativement sur les côtés pour le faire bouger latéralement puis utiliser une « chaîne à dépitonner » (plus efficace que le câble) fixée sur 2 mousquetons « sacrifiés » à cet effet.

A défaut une sangle également sacrifiée à cet usage s’avère d’une bonne efficacité.

Les coinceurs :

Un Acorn, rare tout premier coinceur, fabriqué par le Britannique John Brailsford et commercialisé en 1961 :

Image 1

De nos jours les 2 types de coinceurs les plus usités sont les bicoins ou nuts, et les coinceurs hexagonaux ou excentrics.

Les coinceurs ne sont pas fait pour être placés dans des fissures parallèles, encore moins dans des fissures évasées vers le bas!

Ils se placent dans le sens de la largeur ou de l’épaisseur, parfois dans des trous mais de préférence dans des fissures qui se ferment vers le bas.

Phénomène parasite :

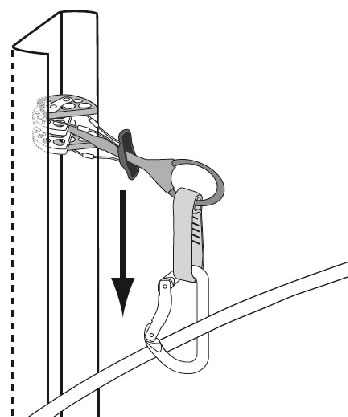

Une fois que vous avez mousquetonné la corde dans la dégaine, ou à défaut un mousqueton, et que vous passez devant votre coinceur, la corde, par adhérence sur le mousqueton ne va pas seulement glisser dans le mousqueton mais également entrainer le mousqueton et/ou la dégaine qui va monter avec le grimpeur en décrivant un arc de cercle.

Si votre coinceur n’est pas bien coincé : il saute !

(image 8 et 9)

Solutions pour contrer ce phénomène parasite :

– Tirez d’un coup sec sur le mousqueton ou la dégaine. Il vous faudra systématiquement emporter un décroche-coinceurs car souvent le câble n’est pas assez rigide pour décoincer le coinceur.

Avec une dégaine vous pouvez faire comme avec une « chaîne à dépitonner ».

– Rallonger, cela atténue ce problème. En effet plus l’angle créé par le mousqueton de la protection est ouvert moins il y a d’adhérence entre la corde et le mousqueton.

– Une fois légèrement au-dessus du coinceur vérifier qu’il n’ait pas bougé !

Lorsque les pieds sont passés au-dessus du coinceur, si l’itinéraire monte droit, le coinceur ne devrait plus sortir seul.

Remarques : souvent les fissures se rouvrent à l’intérieur. Il faut faire attention que le coinceur soit bien coincé à l’emplacement choisi, en ayant un minimum réfléchi au sens de la traction !

– dans les trous les excentrics fonctionnent mieux car une fois tournés ils obstruent mieux le trou.

– un petit coup de marteau ou de piolet sur le coinceur, permet de mieux le verrouiller dans son logement.

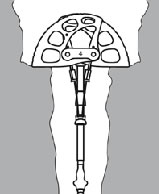

Les Friends (coinceurs mécaniques ou coinceurs à cames) :

On peut les considérer comme la grande révolution en matière de protection dans le rocher, et donc, d’évolution de nos pratiques !

On la doit à Ray Jardine qui inventa les friends aux Etats-Unis au début des années 70.

Prototype de Friend de Ray Jardine 1973/1974 :

Image 2

En 1977, Mark Vallance du Royaume-Uni, est le visionnaire (le mot est de Ray Jardine) grâce à qui les friends ont été fabriqués et commercialisés sous la marque Wild Country.

Le friend est composé de 3 ou 4 cames, d’une tige, un ou 2 axes, d’une gâchette et de 2 câblettes pour le fermer.

La forme de la came est basée sur la spirale logarithmique étudiée par Descartes.

C’est cette forme qui permet d’exploiter au mieux le frottement métal/rocher et qui donc nous autorise à utiliser les friends dans des fissures parallèles, qu’elles soient verticales ou horizontales.

Ces caractéristiques mécaniques plus complexes que les coinceurs, doivent nous inciter à la méfiance en calcaire (qui a un grain plus fin que la plupart des autres roches) et bien entendu à la plus grande prudence lorsque le rocher est mouillé, glacé, salpêtreux ou rempli de lichens !

Dans ces derniers cas, comme pour les coinceurs, pour obtenir une bonne résistance il faut pouvoir poser le friend dans une fissure qui se ferme vers le bas !

Le choix de la taille du friend est primordial mais pas seulement !

Il faut souvent chercher l’emplacement le plus adapté, c’est-à-dire l’endroit où le friend peut :

– être plutôt enfoncé, c’est-à-dire ni au bord ni trop enfoncé.

– avoir les cames plutôt fermées, sans qu’elles le soient complètement

– faire attention au sens de traction.

Bon sur l’image 3bis.

Mauvais sur l’image 3ter.

Image 3bis

Image 3bis Image 3ter

Image 3ter

Image 3 : pas assez enfoncé, cames trop ouvertes et mauvais sens de traction.

Image 3

Image 4 : assez enfoncé et cames bien fermées mais pas trop, sens de traction moyen.

Image 4

Image 5 : cames trop fermées, friend trop enfoncé, mauvais sens de traction.

Image 5

Important : (voir image 6 et 7) si votre position vous le permet, vous devez essayer de placer votre friend dans un sens puis dans l’autre.

En effet, du fait que le friend ait 2 cames proches et 2 cames plus écartées, lorsque les fissures ne sont pas parfaitement parallèles, il y a souvent un sens dans lequel votre friend est mieux positionné et donc tient mieux !

Idem pour les friends à 3 cames.

Image 6

Image 7

Inutile de tirer un coup sec dessus comme pour les coinceurs.

La stabilité est assurée par les cames plutôt fermées, il est conseillé de la vérifier en secouant doucement la tige.

Lorsque c’est possible, une dernière vérification lorsque vous êtes légèrement au-dessus du friend, permet d’être sûr que vous n’avez pas été victime du phénomène parasite (image 8 et 9) décrit pour les coinceurs.

Image 8

Image 9

Les friends ayant un seul axe ne sont pas fait pour être utilisé cames relâchées, « en parapluie ».

En effet dans ce cas, ce sont les câblettes permettant de fermer les cames qui vont supporter la charge.

Il va sans dire que ces câblettes ne sont pas du tout faites pour ça !

Seuls les friends à 2 axes, type Camalots de Black Diamond, peuvent fonctionner en parapluie, (image 9bis) car la charge s’effectue justement sur les 2 axes.

Image 9bis

Les friends dits hybrid pour la marque CCH (Alien) ou offset dans les autres marques, c’est-à-dire avec 2 cames d’une taille et les 2 autres cames de la taille suivante sont très intéressants dans les petites tailles.

En effet dans le cas des friends « normaux » de petite taille, les cames ont peu de marge de débattement pour compenser les irrégularités des trous et fissures.

Alors que les offset, particulièrement dans les petites tailles, compensent souvent les irrégularités des fissures.

Attention : les Link Cams d’Omega Pacific qui s’adaptent à plusieurs tailles de fissure ont eu quelques cas de ruptures inexpliqués en 2009.

Les fissures qui présentent des picots demandent une attention particulière.

A partir des friends de taille moyenne, le débattement des cames permet en cas de rupture d’un picot de souvent « rattraper le coup ».

Par contre pour les friends de petite taille, c’est désobligeant mais la rupture d’un picot entraine souvent l’arrachage du friend !

Retirer un friend :

– classiquement, d’après le principe physique incontournable d’action-réaction décrit en premier par Newton, nous sommes condamnés à appuyer sur la tige pour actionner la gâchette qui permet de refermer les cames.

Cette obligation à tendance à nous faire enfoncer le friend et parfois le coincer plus ou moins durablement.

Il faut donc regarder comment on doit retirer le friend avant de commencer à agir !

– récalcitrant. Lorsque les doigts n’accèdent plus à la gâchette il faut 2 décroche-coinceurs ou un décroche-coinceurs avec double crochet, afin de tirer en même temps sur les 2 côté de la gâchette.

Ball-nuts, Tricams, Crochets goutte d’eau, Cam-Hook, Plombs, Aluminium-Head, Copper-Head : usage trop spécifique pour être abordé ici.

Conseils divers pour la pratique, de l’escalade en terrain d’aventure, de l’alpinisme ou même de la glace :

– quelques pitons sur le baudrier permettront de se protéger dans les fissures trop fines pour les friends/coinceurs !

Dans ce cas au moins un piolet avec tête-marteau s’avèrera utile…. !

– sur le baudrier, classer les friends par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand.

– alors que dans les années 80 il était de mise d’utiliser un jeu de friends, de nos jours, l’évolution des mentalités amène de plus en plus de grimpeurs à utiliser 2 jeux de friends ou plus.

– dans l’apprentissage de la pose de toutes ces protections, se vacher dessus semble la meilleure école qui soit, car on est obligé de donner toute ça confiance au matériel !

Sauf talents particuliers l’escalade artificielle semble une école incontournable pour bien apprendre à utiliser les pitons/coinceurs/friends.

– n’hésitez pas à doubler vos protections, ensuite, soit avec un rappel vous pouvez mousquetonner 1 brin dans chaque protection, soit pour un rappel ou une corde d’attache trianguler ou équilibrer vos protections.

Lorsque vous venez de placer une protection vitale vous pouvez croiser 2 dégaines ou 2 mousquetons simples.

Dans tous les cas il y aura toujours une relation à établir entre le temps à passer pour se protéger et la dangerosité du passage ou de la situation, puis choisir entre bétonner ou pas !

Pour faire travailler les protections ensemble, et à fortiori en grimpant dans une longueur essayez d’aller :

du plus simple……

Image 10

…au plus compliqué :

Image 11

Conclusion : Comme souvent en alpinisme, c’est la lecture du terrain qui fait la différence et qui dans le cas présent donnera le meilleur emplacement pour la meilleure protection.

Solide, facile à poser et à retirer, limitant le tirage et protégeant correctement le leader puis son second, cette protection idéale est loin d’être toujours possible, mais, le cas échéant, l’alpiniste expérimenté la trouvera!

Stéphane BENOIST

Nicolas FERAUD: « Une superbe vidéo pour une réalisation de haut niveau en trad. »

{youtube width= »550px » height= »309px »}Fb22k-B08R4&autohide=1&?theme=light&color=white&fs=0&showinfo=0&rel=0{/youtube}

Cet article tente d’être exhaustif mais forcément ne l’est pas!!

Un des but est également de faire circuler les informations et autres astuces entendues ou developpées par tous les pratiquants qui aiment se poser des questions!

A moi l’honneur, j’ouvre le bal des commentaires.

2 remarques que je viens d’apprendre:

– sur le grès de l’Utah, on a tendance à faire fonctionner les friends cames ouvertes car c’est la recherche d’adhérence qui est privilégiée. Evidemment au détriment de la stabilité……….c’est bien connu dans la vie on ne peut pas tout avoir!!

– on peut utiliser les Hexcentrics dans des fissures parallèles!!